2025 年 3 月 20 日,英伟达 CEO 黄仁勋接受《金融时报》采访时对华为给予高度评价

2025 年 3 月 20 日,英伟达 CEO 黄仁勋接受《金融时报》采访时对华为给予高度评价:「华为是中国最强大的科技公司,他们征服了涉足的每一个市场。」这一评价不仅引发了全球科技界的广泛讨论,更揭示了中国科技企业突破技术壁垒、重构全球产业格局的深层逻辑。而在谈及美国对华为的技术限制时,他更直言不讳地指出,正是由于华为的持续成功,美国主导限制中国科技巨头的努力「搞得很糟糕」。

事实上,这不是黄仁勋第一次夸赞华为,作为英伟达的领军人物,黄仁勋曾在多个场合对华为予以高度评价,对华为在科技领域的创新与突破表示肯定。他不仅认可华为的技术实力,也对华为在行业中的影响力表示钦佩。 从这位见证过硅谷黄金时代的科技巨人对产业格局重塑者的客观评判中,我们可以看到华为在这场全球科技竞赛中的角色已超越了单纯的追赶者——它正在用持续的技术突破和生态构建,书写一套全新的竞争方法论。

英伟达还将中国华为公司列为在芯片、云服务、计算处理和网络产品四个领域的竞争对手之一,这是英伟达连续第二年将华为列入竞争对手名单。

在云服务上,华为云一直将 AI 作为战略核心,从云原生(Cloud-Native)全面跃迁至 AI 原生(AI-Native)。华为在全球有超 140 家运营商、超 500 家金融客户、超 90% 的中国互联网客户、超 90% 的 TOP30 中国车企选择华为云。2024 年,华为云海外增速超过 50%。

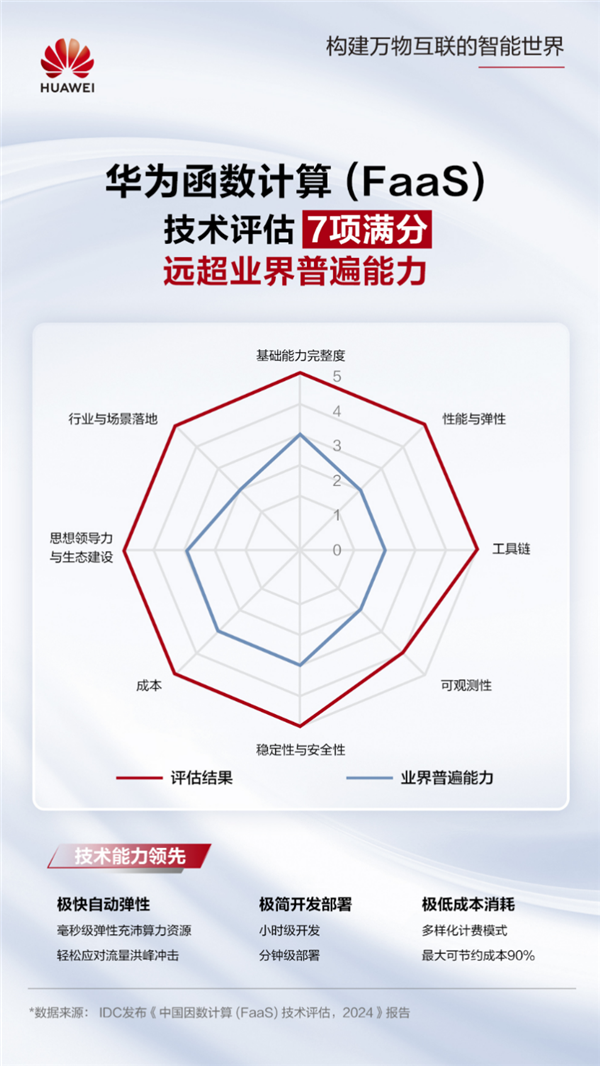

在计算产业上,华为始终坚持「16 字方针」——硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。在 IDC 发布的《中国函数计算(FaaS)技术评估,2024》报告中显示,华为在基础能力完整度、性能与弹性、工具链、可观测性、稳定性与安全性、成本、思想领导力与生态建设、行业与场景落地的评估维度中,华为均远超业界水平,技术评估 7 项满分。

如果说早期中国科技企业的成长更多依赖市场红利,那么华为在全球科技站稳脚跟的核心动力,则来自其对基础研究大量的投入。Wind 数据显示,2020 年至 2023 年,华为每年的研发投入都在增长,2023 年达到了 1645.63 亿元,占当期营业收入的 23.59%。这一数字远超绝大多数欧美科技公司。

不仅如此,华为的技术外溢效应也在重塑中国科技产业链。以昇腾 AI 处理器为例,其带动了超过 500 家上下游企业在算法优化、算力调度、行业解决方案等领域的创新突破。这种「以点带面」的产业协同,正是黄仁勋所言「中国本土供应链快速发展」的底层动因。

华为用十年磨一剑的耐心越过「替代创新」阶段,也证明了中国科技企业完全有能力跳出既有技术框架的限制。如在 AI 领域,华为提出的「知识计算」概念,将行业知识与机器学习深度融合,已在能源、医疗等领域孵化了多个落地场景。这种以解决真实问题为导向的创新,恰恰是突破围堵的最佳路径。

当黄仁勋坦然承认「限制政策适得其反」时,背后隐含的是科技产业需要更开放的协作生态。面对技术封锁的外部压力,华为的应对策略并非单点突破,而是构建多维能力矩阵:Harmony OS 打造的跨终端操作系统生态,HMS Core 构筑的开发者服务体系,以及覆盖云、管、端的一体化解决方案,共同形成了抗风险能力极强的技术网络。这种生态化战略,恰好契合全球数字化升级的深层需求——企业需要的不仅是某个技术模块的替代方案,而是可支撑长期演进的完整技术栈。在全球产业链深度交融的今天,任何单边主义技术限制终将适得其反,建立在技术互鉴基础上的竞合关系,才是推动产业创新的核心动力。

黄仁勋对华为的评价,印证了华为在关键领域的技术积累和突破,已赢得全球科技同行的高度认可。当中国企业开始掌握定义技术范式的话语权时,这场竞争的终极意义或许不是分出胜负,而是共同拓展技术创新的边界。

华为的故事仍在继续,但它的启示已足够清晰:在这个充满不确定性的时代,唯有坚持对技术本真的追求,才能让每一次封锁都成为新生的契机。而这,或许就是中国科技力量给世界的最好答案。