至少在「教长辈」这件事上,AI 已经超越我了。

对于从事科技行业相关工作的年轻人来讲,每年年底回家见长辈除了被催婚,还有另一个隐藏的副本会解锁——教长辈用包括但不限于手机在内的所有电子设备。

2024 年春节,我其实已经尝试过用 AI 的介入,来完成一些原本长辈需要我才能完成、但实际上并没有什么难度的问题。例如帮助长辈学习如何更准确的提示词(Prompt),使用类似「什么问题 + 细节描述 + 发生场景 +附加需求」这样的结构来获得更准确的回复,或是发掘一些 AI App 中自带的例如一键 P 图等功能。

今年回到老家,我原本做好了继续科普 AI 的准备,却震惊地发现一些长辈「倒反天罡」,主动开始向我安利一些 AI 应用。

除了发现一些长辈因为我去年的工作,已经对 AI 应用有了最基本的了解之外,比起常规的 AI 聊天类应用对话,长辈之间关于 AI 聊的更多的,往往是一些具体、但并不会在年轻人之间流行的应用。例如美图秀秀的免费「老照片复活」,亦或是一些 AI 相机 App 实现的「还原年轻的自己」。

去年淘宝上的相关付费服务,今年已经变成了长辈们可以免费用的娱乐项目 | 图片来源:淘宝

虽然这些「文艺复兴」对于 AI 在长辈之间的传播有着正面作用,但我今年遇到的新问题也和 AI 有关。过去一年中,一些长辈经常在家族群中转发各种明显是由 AI 生成内容炮制的谣言,并且这个趋势肉眼可见地在极速增加,我也在和长辈解释这些谣言的过程中不堪重负。

在这种疲于奔命的问答中,我突然意识到「长辈问我的这些问题,其实大部分 AI 比我更适合回答」。

那么,今年过年的 AI 教学,相比去年有变得更加有用吗?

给家人一双慧眼

得益于过年期间,DeepSeek R1 在互联网上带来的这一波爆火出圈,我实际上不用再像去年那样、花费大量的时间给长辈介绍什么是 AI,以及这个 AI 究竟在哪些方面能改变我们的生活。辈甚至开始主动了解 DeepSeek 以及这个单词背后所代表的是什么。

另一个主要的差别在于,今年的不少通用大模型 App 都整合了多模态图像识别能力,在长辈的日常生活中能派上更多用场。例如 Kimi 视觉版或者 ChatGPT,都已经能借助多模态能力,实现认人以及更多生活场景中的应用。例如如何养护植物、辅导作业,甚至是如何系丝巾等问题。

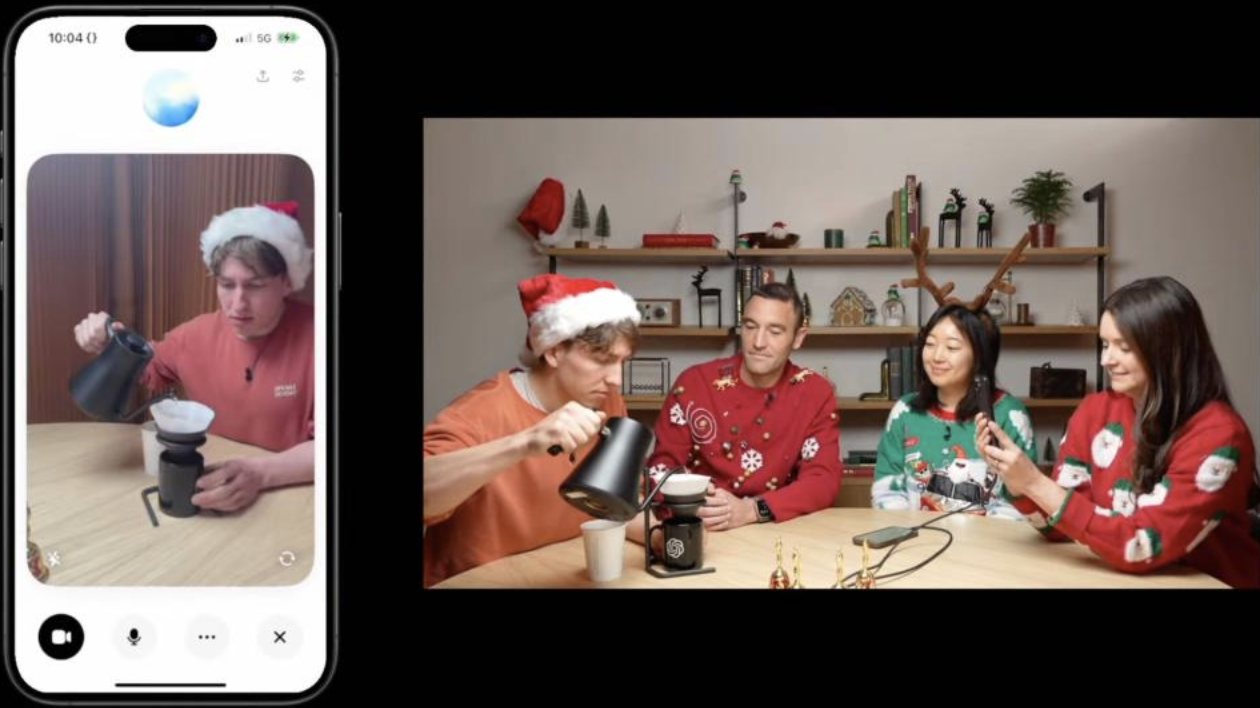

ChatGPT 多模态能力已经于今年一月开放,刚好赶上农历新年 | 图片来源:X

随着去年 Cursor 等大模型代码辅助工具大规模应用,如果你真的有兴致,今年你甚至已经可以实现你自己实现想为长辈开发的需求。UP 主「Topbook」就自己做了一款帮助长辈阅读产品说明书的微信小程序。

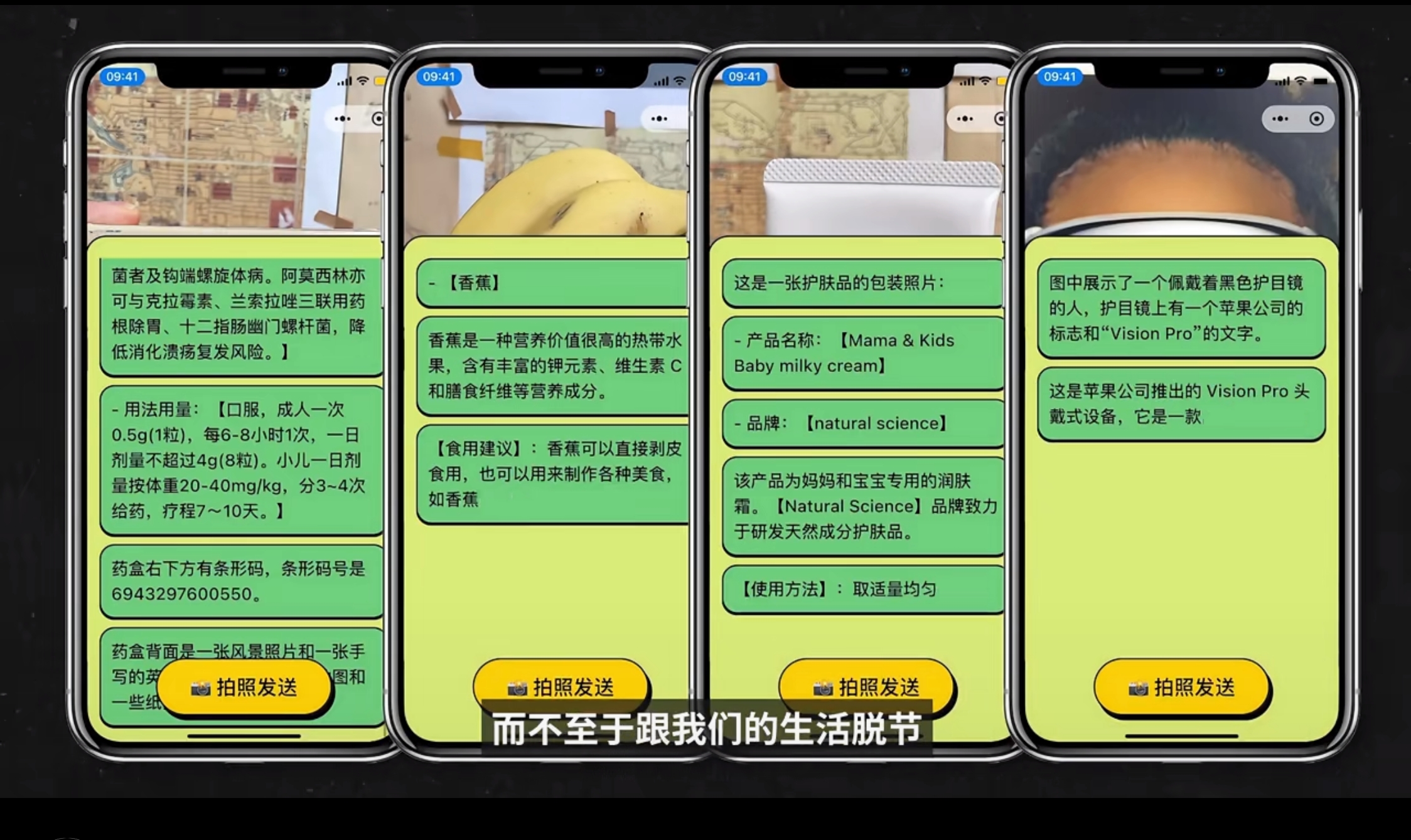

调用手机摄像头、实现多模态能力的小程序| 图片来源:Topbook

这款小程序名为「一个方脑壳」,据 UP 主介绍,它主要是为了帮助长辈识别各种字体过小的说明书内容,只需要拍一个照,就能把文字放大以及翻译,并将老人需要知道的信息单独整理出来。如果是食物日用品以及电子产品,老人们也能知道这是什么,以及最基础的使用方式。

「一个方脑壳」只用了半个小时即完成原型开发 | 图片来源:Topbook

同时,这位 UP 主表示他本身并没有编写代码的经验,前端完全是使用 AI 帮忙撰写代码,只用了半个小时就实现了小程序的 UI 界面效果,多模态 AI 能力则是调用智谱 AI 开放平台接口。后续的代码改写甚至也都是使用 AI 来完成。

有了 AI 这个好工具,可以让你更轻松地做出更多的工具,来帮助家里的长辈。

AI 教长辈用手机

说到 AI 与硬件的结合,24 年 Claude 发布的 Cpmputer Use 肯定是过去一整年 AI Agent 给业界带来影响最深的技术演示,包括去年下半年发布的智谱 AutoGLM,能够完全理解用户意图并自主拆解指令,并完成一切系统级操作,本质上同样是「Phone Use」的实践。

比较遗憾的是,在 2025 年春节这个时间节点,大部分 AI Agent 手机应用还处在内测阶段,即使我自己有机会体验,也很难将其推广给大部分长辈。

但这不代表现阶段我们完全体验不到「Phone Use」。去年智能手机厂商大力推进手机端侧 AI 的发展,手机厂商已经在将一部分 AI Agent 功能通过系统级更新的方式,将这些功能塞进操作系统中。

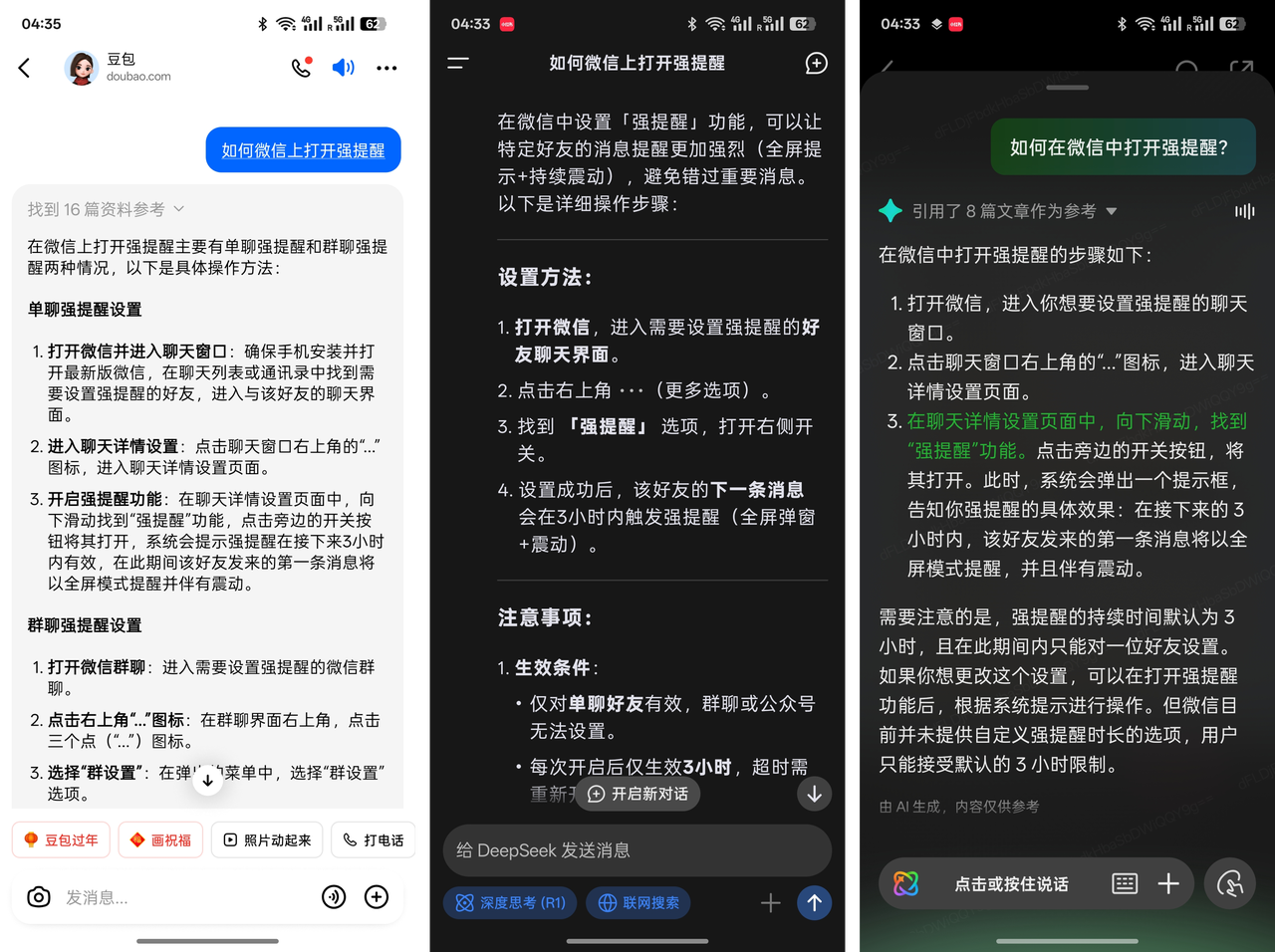

各家通用大模型都能提供相对准确的应用设置指南| 图片来源:极客公园

比起年轻人关注的 AI 拍照等概念,用生成式 AI 教你用手机,对长辈而言是一个更有价值的功能。

目前,包括 OPPO、vivo 在内的一些主流手机厂商,都已经通过将手机系统设置匹配搭载的端侧大模型能力后,将用户解常高频使用的复杂设置通过教程的方式,直接呈现给用户,降低用户的学习以及使用门槛。

在一些软件级别的问题,例如「如何微信上打开强提醒」「怎么取消自动付款」等需求,目前包括豆包、DeepSeek 以及手机自带的 AI 助手服务都能返回正确且详细的设置步骤,已经完全能代替我教会长辈,大大减轻我的压力。

新问题,新解法

AI 能力的增长,既有好处,也给出了新问题。AI 内容生成的谣言,AI 回答内容产生的幻觉,长辈其实更难辨别。

事实上,现在的抖音等平台上已经充斥着各种用 AI 换脸生成的谣言视频,AI 早已成为各种难以辨别的谣言本身。很多明显违背事实的内容,在「名人」换脸视频的背书下变得似乎可信。

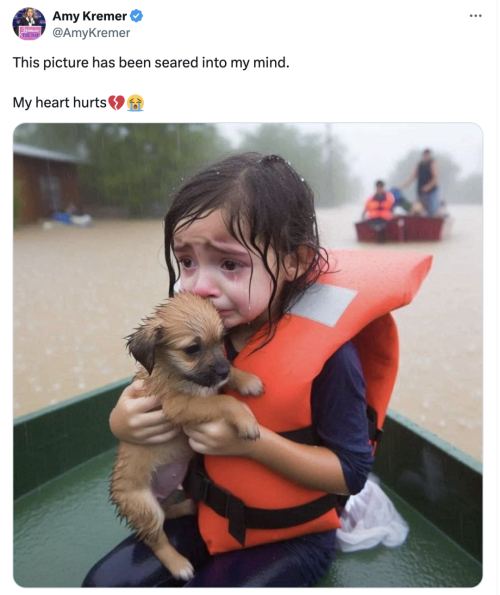

不仅仅是在长辈之间,类似的问题早已蔓延至整个互联网——无论是海外曾在社交媒体上掀起「飓风」的的 AI 生成图「飓风中的小女孩」,还是近期西藏日喀则地震后在国内社交媒体疯传的「被压废墟下的小男孩」,都是 AI 虚假内容生成、引发社会争议的负面典型案例。

Women for Trump 的联合创始人 Amy Kremer 发布的的谣言推文 | 图片来源:X

在这样的 AI 虚假内容攻势下,即使是有着正常 AI 内容分辨能力的年轻人也很容易陷入辨别能力的盲区,这种情况在长辈之间更为严重——对 AI 生成内容毫无戒心的老年人,他们出于同情心对这些内容点赞和转发,却无意中助长了算法的传播。通过在朋友圈/微信群聊中多次转发,进一步增加了「可信度」。

对他们而言,日常看到最多的,可能是「某某市最新公告」「某工厂奠基仪式」这样与日常生活高度关联的内容,我甚至发现不少电商平台上出现店铺链接,现在已经用 AI 生成图片来取代法律风险更大的实物图片,来销售明显假冒伪劣的产品。

客观来讲,如今的大部分国内社交媒体以及短视频平台的内容审核与鉴别团队,都没有跟上对 AI 生成内容的审核:除了小红书这样会用脚注提示用户「内容由 AI 生成」的平台,更多是像微信一样,对于 AI 生成虚假内容完全没有相关提示机制:平台目前对于相关内容唯一的应对方式是封禁,但这样在现实生活中往往起到了加剧谣言传播的反效果——直到官方公告出炉才能平息相关谣言。

但等到「官方通告」下场,谣言往往已经在长辈之间的传播链条中产生了明显反应,官方的辟谣往往显得力不从心。「造谣一张嘴,辟谣跑断腿」这句话的含金量,在 AI 内容时代正在急剧升高。

在这种情况下,「用 AI 对抗 AI」为我们提供了另一种思路:教长辈辨别视频是否为 AI 加工。

当前阶段的 AI 生成视频,往往也会伴随着一些明显的破绽。具体到细节上,虽然我自己也谈不上什么 AI 视频鉴定高手,但好在我比长辈们先一步熟练使用了 DeepSeek R1,因此我将这个问题抛给 R1,让它针对「当下如何辨别视频是否由 AI 工具生成」这个问题进行详细阐述,得到下面的回答:

要辨别 AI 生成的视频,可以从以下四个方面入手:

- 观察嘴部动作:如果视频中人物说话时,嘴部动作显得不自然、不连贯,或者有轻微的抖动,嘴角周围看起来像被橡皮擦过一样模糊,牙齿出现重影或分层,那这很可能是 AI 生成的视频。

- 注意肢体动作:AI 生成的数字人在肢体动作上往往难以与说话的重音和节奏完全匹配。你可能会发现他们的动作重复频繁,偶尔还会出现不自然的耸肩、点头或手势。

- 检查背景细节:AI 虽然能合成图像,但对现实世界的理解有限。因此,视频背景可能过于简单,甚至违反物理规律。例如,人或动物可能会穿墙而过,建筑物结构怪异,家具摆放不合理,花草树木的摆动不自然,阴影和光源反射异常等。

- 评估画质:AI 生成的视频在画质和清晰度上通常不一致。你可能会发现人物非常清晰,但背景却模糊不清,带有颗粒感或失真。物体的中间部分可能清晰,但边缘细节模糊,线条粗糙,色彩也不均匀。

通过这四个方面的观察,你可以更好地判断视频是否由 AI 生成。

DeepSeek 给出的建议非常具体,也很有可操作性,不仅是老年人,对于所有互联网用户都适用。

一点一滴,改变他们的世界

平心而论,在 2025 年春节实践教会长辈用 AI 之后,我觉得这些 AI 应用还没有脱离我在 2024 年春节「教长辈玩 AI」的那个范式,还没有进化出真正的 AI Agent 应用,因此整体仍然是一个个单一 AI 应用的方式,距离「用 AI 重塑用户使用体验」仍然有一段距离。

除了我教会长辈使用的各种 AI 应用,长辈们平日更热衷的「老照片复活」、「假装旅行」等场景,其实都是在过去几年内快速成熟并投入日常生活的陪伴类 AI 应用。

这些应用虽然看起来并不前卫,但一点一滴的改变,最终会重塑长辈们的数字生活。

或许对我们而言,2024 年给我们带来改变最大的,是 Sora、Cursor 这样的工具,但对他们来讲,情感需求才是 AI 在他们眼中最大的吸引力所在。

另一方面,现阶段的 AI 能力正在快速改变,想让长辈在这波浪潮中真正跟上时代,不被落下,现在多用多熟悉起来,才是最好的解决方案。

只有让长辈多用 AI、并在这个过程中对 AI 有足够的了解,才能更准确的认识到当下 AI 给每个人生活带来的改变,许多谣言自然会不攻自破,以及「AI 并不会取代人类,用好 AI,它才能发挥好工具这个属性」这个事实。

在从老家临走前几天,我特意在豆包 App 中,将我自己的声音录入模型,让大模型能够代替我,在奶奶已经学会使用豆包之后,还能继续以一种更加亲切熟悉的方式,陪在已经年近 90 的奶奶身边。

但奶奶还是告诉我:希望我平时工作不忙的时候,有时间多往家里打几个电话。

最近的 DeepSeek 很火,我也向 DeepSeek 提问: 「你如何看待生成式 AI 在帮助长辈接受新事物、识别互联网谣言的中的作用?」

DeepSeek 在用时 8 秒的思考后,告诉我:

生成式 AI 不是万能工具,但能作为「桥梁」帮助长辈逐步适应数字社会。

核心在于「技术人性化」——通过降低使用成本、增强信任感和情感联结,让 AI 真正成为长辈的「数字助手」,而非冷冰冰的机器。

同时,子女的陪伴仍是不可替代的基石。